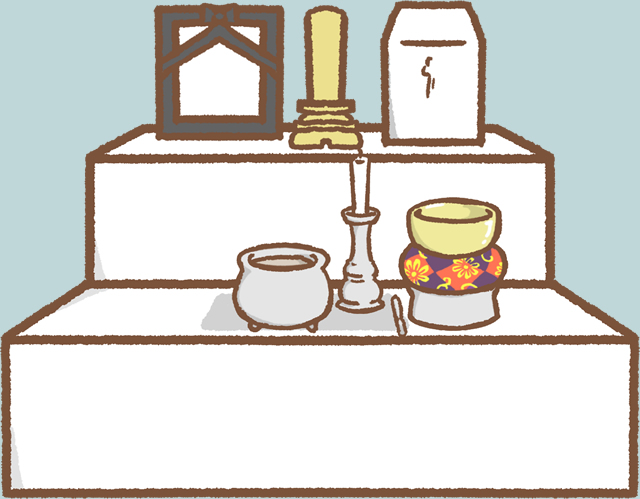

葬儀の心得・中陰壇

文京区本郷は生活するにはあまり向いていません。住居スペースがどうしてもせまくなる。 3段は飾れません。 納骨までお飾りし、線香をあげてください。 向きを気にされる方がいらっしゃいますが 諸説により、どちら向きでも大差ありません。 生活に支障のないよう飾ります。

それではいつものように

仏教には「六道輪廻」と「因果応報」という基本があります。 満中陰(49日)まで 死出の山をあるき、賽の河原で心を痛め 三途の川を渡り、衣領樹を目指します。 そして次々に諸王(諸仏が変身してます)に裁判をうけながら 生まれ変わる先を決定されてしまいます。 そこで遺族は読経したり、お線香を上げたりして できるだけ、罪を軽くしてもらったり なるべくいいステージに生まれ変わるお願いをします。

追善供養をするわけです。

- 初七日・・・不道明王(泰広王)

- 二七日・・・釈迦如来(初江王)

- 三七日・・・文殊菩薩(宗帝王)

- 四七日・・・普賢菩薩(五官王)

- 五七日・・・地蔵菩薩(閻魔王)

- 六七日・・・弥勒菩薩(変成王)

- 七七日・・・薬師如来(泰山王)

私にはこの裁判で勝利する自信が まったくありません。 7回も裁かれるなんてうんざりです。 地獄なんてありゃしないと身勝手に考えていますが この裁判本当にあったら 私は間違いなく地獄行きでしょう。 「因果応報」だからしかたありません。 浄土真宗にはこの考えがありません。 みなさん西方浄土にいらっしゃいますから。 中陰の間はあくまで悲しみを癒し 故人の徳を偲び、仏法にふれる場です。 よって追善供養は一切しません。

- 死出の山

- 長さ八百里といいますからおおよそ3200km 高さは不明だそうです。 これを七日間で登りきるわけですから 1日約457kmこれは常人には不可能でしょう。

- 三途の川

- これまた大河です。 渡り方は三通り 橋か浅瀬か濁流かです。 罪の重さで渡り方が違ってきます。 「六文銭」はこの川の渡し賃です。

- 賽の河原

- 大勢の子供が、小石を積んで塔をつくっています。 何のために? 仏法を聞く前に亡くなったため 功徳のため塔を積んでいますが 鬼がその塔をこわしてしまいます。 つまり、三途の川を渡れません。 親に悲しい想いをさせた罪のためです。 ※衣領樹 2人の老人が死者の衣服を剥ぎ取り この木にかけます。 そうするとこの木は罪の重さにより 形を変えます。 裁判のデータとなるらしいです。